こんにちは!業務部の中谷です。去る2月、NZに研修に行って参りました。

レポート第4弾は、「サトウ・ワインズ」訪問記です。

サトウ・ワインズはニュージーランド南島・セントラル・オタゴに位置し、御夫婦おふたりで経営されているワイナリーです。

セントラル・オタゴは、世界で最も南に位置するワイン名産地のひとつであり、冷涼な気候と標高、そして変化に富んだ土壌によって繊細で表現力豊かなワインが生まれる場所として知られています。

訪れた日は、澄み渡る空に白い雲がゆったりと流れる朝でした。

佐藤さんは日本出身の元銀行マンで、現在は醸造家としてご夫婦でこの土地に根を下ろし、自然と調和したワイン造りを続けておられます。宿泊地であるマウント・ピサへは、わざわざご夫婦自ら迎えに来てくださいました。

この土地でのワイン造りについて佐藤さんは、

「自然に逆らわず、その年の表情を正直にワインに映すことを心がけている」

と語ってくださいました。

畑も醸造も、必要以上に人の手を加えず、しかし細部まで目を配るというスタイル。人為的に何かを“作る”のではなく、土地の個性と向き合いながら“引き出す”という姿勢が印象的でした。派手さはないけれど、静かに芯のある仕事を貫くその姿は、この地の景色と重なって見えます。大自然の中でのワイン造りに魅せられ、挑み続ける佐藤さんご夫妻。その生き方そのものが、佐藤さんの生み出すワインに息づいているのだと感じました。

1、農機導入に関して

畑へ案内される前に、佐藤さんがまず見せてくださったのは、日々の畑作業に使っている農耕機でした。

草刈り・耕し・整地を同時に行える「クレメンス」、浅耕に特化した「ロータリーカルチベーター」、草を刈り取らずに伏せて地表を保護する「クリンパー」。

いずれも最近導入された機械で、小規模な畑に合わせて丁寧に使いこなされていました。単なる便利な道具というだけではなく、自然とのバランスを保つ“調整役”のような存在でした。こうした機械の使い方ひとつにも、佐藤さんの哲学が表れており、「ワイン造りは畑に立つ前からすでに始まっている」——そんな気づきを得られた瞬間でした。

2、土壌に関して

畑へ向かう途中、佐藤さんはふと立ち止まり、切り出された土壌のサンプルを見せてくださいました。そこには、シスト(結晶片岩)と石灰を含む土壌が同時に現れていました。特に印象的だったのは、この石灰が海洋性の堆積ではなく、雨による自然な浸透によって形成されたものだという点です。火山性の影響が強いニュージーランドの土壌の中でも、これは珍しいタイプかもしれません。

さらに、その場で見せていただいた土壌の断面には、シストと石灰の土壌が絶妙に混じり合う“境目”が現れていました。

佐藤さんは「ここはあえて残しておいた」と語り、その言葉の奥には、土を単なる“地面”ではなく、ワインの味わいを形作る重要な存在として見つめる視線がありました。

3、畑に息づく哲学ー手作業の現場から

ワイナリーの裏手に広がる畑に足を踏み入れると、整然と並ぶブドウ樹の列が目に入りました。風が静かに通り抜けるその空間には、自然と共に生きる強い意志が感じられました。

農道に目を向けると、坂になっている箇所には機械が通れないとのこと。驚いたことに、ワイナリー奥から石や土を運び、埋めて道を整えたのだそうです。

佐藤さんご夫妻が手がける畑では、ピノ・ノワールをはじめ、シャルドネ、シュナン・ブラン、ガメイ、カベルネ・フランの5品種が育てられています。

所有されている土地の広さは、醸造所を含めて5ha。そのうち、畑は3.2haに及び、17,000本のブドウ樹が管理されています。急勾配な地形でもあるこの広大な畑を、ご夫婦二人で維持されているその努力に驚きを隠せませんでした。

畑での作業中、暑さに一息つくときには、いつも樹勢の強いカベルネ・フランの木陰で休憩されるのだそうです。

「この木にはいつも助けられてるんですよ」と、佐藤さんは笑顔で語っていました。ブドウに対する深い感謝と敬意が、その言葉の端々に滲み出ていて、そんな小さなエピソードに心を打たれました。

仕立てに関しては、品種ごとに丁寧な工夫が施されており、特にカベルネ・フランに関しては試験的にグイヨで仕立てたそうです。思った以上に果房が多く実り、驚いたと笑う佐藤さんの姿が印象的でした。

ブドウの収量に関しても、強いこだわりが垣間見えました。佐藤さんは、グリーンハーヴェスト(収量制限のための摘果)を絶対にしたくないという強い考えを持っており、「最初から必要な量だけをならせるように育てることが大事」と語ってくださいました。これは剪定の段階から適切な芽を選び、ブドウ樹自身のバランスを重視するという考えに基づいています。

さらに、畑作業の中では「トレサージュ」にも力を入れています。枝を水平に伸ばしながら丁寧に結びつけていくこの方法は、風通しと日照のバランスを最適に保つための工夫のひとつです。

毎年、醸造家志望の若者が研修生として集うこの畑では、学びと実践の両方が行われていますが、「どうしても大事なところは自分でやってしまうんですよね」と語る佐藤さん。その言葉からは、責任と愛情の両方を込めて育てられているブドウへの深い思いが伝わってきました。

土に触れ、手を動かし、風を感じながら育てられるワイン。

その現場に立ったとき、このワインがどれほどの労力と情熱で生まれているかを改めて実感しました。

4、醸造ー静かに語りかけるワイン

畑を後にし、案内された醸造施設は清潔で、静寂に包まれた空間でした。

佐藤さんの醸造に対する姿勢は、「できるだけブドウの声をそのまま伝えること」。

人の手を最小限に留め、酵母は野生酵母を使用。ピジャージュやルモンタージュも必要に応じて控えめに行い、清澄やフィルターをかけず、ワイン本来の自然な流れの中で完成へと導いていきます。

中でも印象的だったのは、「自然派の香り」についてのお話でした。SO₂(酸化防止剤)を加えない造りのワインに時折現れる独特の香りについて尋ねたところ、佐藤さんは「それはSO₂の量ではなく、落ち着かせる時間をかけていないことが原因」と話してくださいました。

時間をかければ、本来その香りは出てこない——

素材への信頼と、造り手としての責任感が静かに滲み出ていました。

「クローンの使い方」についての考え方もまた興味深いものでした。単一のキャラクターに偏らないよう、複数のクローンを意図的に組み合わせることで、果実味・酸・構造のバランスが取れた奥行きのある味わいが生まれるそうです。

「色んな品種、クローンを使い分けることで、それぞれのワインが僕たちに素直にその声を語りかけてくれるんです。」

佐藤さんはそう語りながら、スマートな笑みを見せてくれました。

あれこれと手を加えるのではなく、待ち、見守り、信じるという姿勢。その哲学が、静かな空間の中でひしひしと伝わってきました。

5、ティスティング

試飲1 バレルから

・シュナン・ブラン

- 220クローン:凝縮した果実味と高い酸を持ち、骨格がしっかりしている。

- 880クローン:ミネラル感とフレッシュな果実味を備え、丸みのある口当たり。

・シャルドネ

- 緊張感のある酸とエレガントな果実味。

- メンドーサ・クローン:凝縮した果実の風味に加え、豊かな果実味と張りのある酸、厚みのある口当たり。※レ・ブランシュで使用しているブドウ。

・ピノ・ノワール

- 777クローン:果実味とリッチなストラクチャーを備え、タンニンを感じる熟成向きのスタイル。

- クローン5:エレガントさと力強さのバランスが取れたスタイル。

- 667クローン:酸とミネラルの要素が豊かで、エレガントでフローラルな香り。

- 115クローン:ストラクチャーがしっかりとしており、シルキーなタンニンと華やかなアロマ。

- エーブルクローン:エレガントな酸とスパイスの要素が際立ち、繊細なタンニン。

・ガメイ

- アントシアニンが豊富で、亜硫酸を加えないことでより濃密な色調。すみれやチェリーの香りが広がり、甘みとスパイスが重なり、凝縮感のある味わい。

・カベルネ・フラン

- ピラジンのニュアンスが程よく、プラムやカシスの果実味が感じられる。鉄分や血を思わせるミネラル感が加わり、緻密で奥行きのある味わい。

試飲2 ご一緒させていただいたランチにて

・シュナン・ブラン 2021(シストゥ)

透明感のある黄金色から立ち上るのは、熟した洋梨や白い花、ほんのりと蜜のニュアンス。口に含むと、シスト土壌由来の張りのあるミネラル感が広がります。しっかりとした酸が支える構造は、クラシックでありながら瑞々しく、どこか儚げな余韻が印象的。

ランチでいただいたミートパイの温かみとともに、このワインの静かな力強さが身体に染み渡り、まさに心に残る一杯でした。

・ガメイ 2021(アリッサム)

ピノ・ノワールにも引けを取らない、深く美しいルビー色。香りは、すみれやチェリー、スパイスが繊細に折り重なり、味わいには甘みを伴った果実と引き締まった骨格。佐藤さんは「ピノと同じだけ手をかけているのに、ガメイはなかなか価値が伝わらない」と仰っていました。

確かにその誠実さと緻密さは、下手なピノ・ノワールを凌駕する美しさを感じさせます。ミートパイとの相性も抜群で、ワインの持つ温かみと滋味が、記憶に残る食卓を彩ってくれました。

試飲3 番外編

訪問前夜、夕食をご一緒させていただいた際に提供してくださったワイン

・ラ・フェルム・ド・サトウ レ・ブランシュ 2022

グラスに注がれた瞬間、繊細な柑橘や白桃、ほのかな塩味を感じる香りがふわりと広がります。口に含むと、引き締まった酸と細やかなテクスチャーに驚かされ、シスト土壌由来と思われるミネラルが芯にあり、それを包み込むように果実味が調和するバランスです。柔らかな印象の奥に、しっかりとした骨格が感じられる白ワイン。

料理とのペアリングも素晴らしく、食中ずっと寄り添い続けてくれました。

・ラ・フェルム・ド・サトウ シュール・レ・ニュアージュ 2022

名前の通り「雲の上」を思わせる、浮遊感と静けさを湛えた一本です。味わいはまろやかで、空気を含んだようなテクスチャーながら、酸が美しくワインを支えて芯のある味わいに仕上がっている。

丁寧に造られたワインならではの、揺らぎではなく意図された“柔らかさ”が印象的で、まさにサトウワインズのスタイルを象徴する一本。口にするたび、肩の力が抜けていくような、ほっとする美しさが印象に残る。

・ピノ・ノワール ピサ・テラス 2015

そして、最後に開けていただいたのがこのピノ・ノワール。

佐藤さんが初めてワイングロッサリーに持ち込んで提案された、思い出の一本です。冷涼な年ながらしっかりと熟し、緻密な構造を持ち、当時は「ガチガチだった」と仰っていた。しかし、時間とともに花開き、ようやく本来の姿を見せてくれた印象を受けました。

赤果実の優しい熟成香と、静かな力を感じる余韻——まるで「時間を飲んでいる」ような感覚だった。

まとめ 土と人と、誠実なワイン造り

今回の訪問では、ワインの味わいだけでなく、佐藤さんの熱い想いと情熱を深く感じることができました。

畑での作業中、忘れることのない、かつてお世話になったビゾーやフリックの面影、日々の畑仕事のなかに、彼らの教えが今も生きていることが印象深く心に残りました。

セントラル・オタゴという冷涼な地で、100%全房発酵に挑戦し続けているのは、サトウワインズただ一つのみです。全房発酵には高い技術が求められるものの、「それが最も自分たちらしいワインに繋がる」と佐藤さんは静かに語り、その言葉の奥には、幾度の試行錯誤と、揺るぎない信念が感じられました。

亜硫酸の使用は必要最低限に抑え、ワインの個性を極力ピュアに表現しようとする姿勢や、コルクを用いる場合はディアム10によって熟成の安定性を確保し、蝋キャップで酸化を防ぐなど、細部に至るまで一切の妥協はありません。

ひとつひとつの選択には理由があり、それはすべて「本当に良いワインを造りたい」という情熱に結びついている。その誠実な姿勢に、何度も胸を打たれました。

サトウワインズは、ただ美味しいだけではなく、「熱い想いを語りたくなるワイン」を造る場所。

今回の訪問は、きっと生涯忘れることのない、かけがえのない体験となるでしょう。

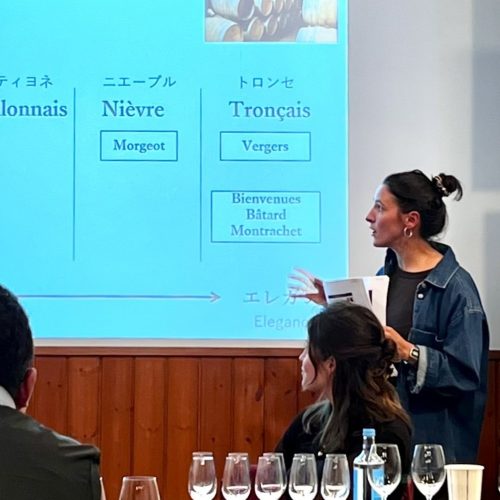

👇2025.5.17 ニュージーランドセミナーを開催します👇

#ワイングロッサリー #京都ワインショップ #京都 #ワイン #kyotowine #winegrocery

#サトウ・ワインズ #ニュージーランド #newzealand #wine