ショップ店長の名取です!ワインと日本酒を扱うヴァンパッシオン様のご協力のもと、滋賀にある日本酒の蔵元、富田酒造様に2日間にわけて会社のスタッフで訪問してきたので、1日目のレポートを担当します。

朝、京都から現地に向かう途中の電車からの風景で、長浜付近になると田んぼがちらほら見え始めてきました。滋賀イコールお米の生産地というのは、少し知ってはいたものの、近づくにつれ米どころに来た実感が湧いてくるようなワクワクする気持ちでスタート。

まず座学は、長浜駅からほど近いリニューアルした古民家カフェで。近江と北陸を結ぶ北国街道銘酒七本鎗を生み出す冨田酒造は室町時代から480年の歴史を持つ由緒ある蔵元。世界にまで知られている銘酒「七本鎗」の生産者です。

名前の由来は、「本能寺の変」の翌年 天正11(1583)年、信長の跡目をめぐって羽柴(豊臣)秀吉と柴田勝家が戦った「賎ケ岳の戦い」で勇猛果敢な働きによって秀吉に天下人へ道を開くきっかけを開いた七人の若武者、加藤清正・福島正則・片桐且元・加藤嘉明・脇坂安治・平野長泰・糟谷武則を称えた呼称「賎ケ岳の七本槍」に。滋賀の良い環境が日本屈指の農業王国となり、また成熟した発行食文化、魯山人も愛した伝統的な美食を支えているのです。所在地する琵琶湖の北エリアを囲む自然環境や地理を学び、なぜこの場所で美味しいお米と良質な水が得られるのか、そして地元の篤農家との良い関係が七本鎗の味を支えているのかを知ることができました。

●長浜の町は冨田酒造のお膝元

人生初、長浜の街を散策。ランチは七本鎗を扱っている「成駒屋」さんへ。雰囲気漂う外観から、中に入ると洗練された印象。御蕎麦が出てくるまでに、土地の名物であるエビ豆と小鮎の佃煮を堪能。七本鎗の純米が持つ旨味が鮎の苦みや佃煮の風味、またエビの香ばしさなどに良く合ってましたが、それ以上にピッタリの組みあわせは、こちらの名物である焼き鯖そうめん!汁の少ないそうめんは初めてでしたが、焼き鯖の風味が増し、そうめんから甘味を感じられるマリアージュに感動。

●七本槍の生まれる土地

座学と腹ごしらえが終わった後は、車で賤ケ岳のふもとまで移動。そこから少し歩いて、なんとリフトで頂上付近まで!乗り場の近くには、豊臣秀吉に仕えこの地で活躍した武将を表す七本鎗古戦場の看板が。

リフト降り場から5分ほど頂上目指して登ると、眼下には田んぼが広がっており、携帯のマップ機能ではわからない、複雑な土地の構造と、美しい余呉湖が広がっていました。このあたりは日本一雪深い場所として知られており、そのため雪解け水のもたらすミネラルが豊富。

●木之本に佇む冨田酒造

木之本の町を南北に走る大きな通りに面した冨田酒造の建物は、周囲とは異なりかなりの歴史を感じる雰囲気が漂っていました。この通りも北国街道で、長浜から北上すると蔵元までくることができます。

2回目の座学は、より深い七本鎗の理解のためのセミナー&テイスティング。ここからは冨田さんによる説明。地酒を通じて地域の魅力を発信する、という蔵元の姿勢は、滋賀旭に代表される地元の酒米や無農薬農法の研究など地元の篤農家との深い取り込みから、お米よりも水の方が土地の味が出せる、という理論にいたるまで良い冨田さんの言葉からヒシヒシと伝わってきました。特別な銘柄がある中、一番印象に残ったのは、看板商品と言える「純米 玉栄」。滋賀県産玉栄100%を用いて協会14号酵母で仕込んだ造り。お米、まるで炊いたご飯の味がするような旨味があり、酸味とのバランスも良い。ワインは良いブドウから、という私の好きな言葉がありますが、まさに良い酒は良い米と水、というような言葉がぴったりの内容でした。

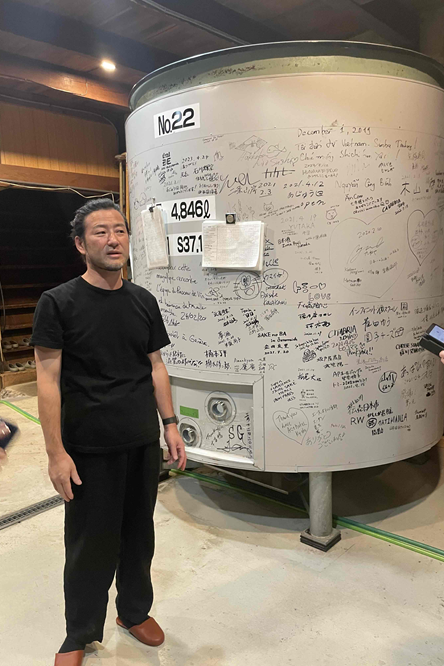

お店の裏手にある醸造施設では、七本槍の味わいを支える井戸水を試飲。硬度50~55の軟水ですが、鉱物的な要素と厚みのある構造に、硬水と間違える人が多いとの理由に納得。崩れそうな建物の煙突を壊さず修繕したり、最新鋭の設備を導入しつつも、古き良き醸造の現場を維持したりと、味わいだけでなく木之本から日本の酒文化にいたるまでの思いが詰まっていました。醸造タンクのサインの多さに、日本はおろか世界からの注目度と評価が伺えます。

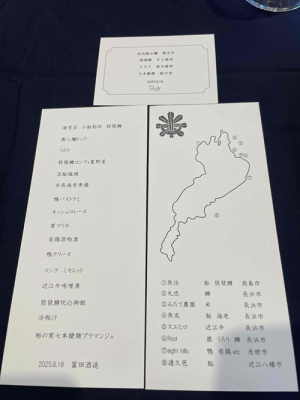

夜は、冨田さんと地元のシェフが、日本酒とのマリアージュ企画でバーベキューを振舞ってくれました!しかも食べて飲むだけでなく、地元の生きた鮎を手づかみで串にさす体験も!40歳を超えてますが、子供のころの夏休みのような思い出にもなりました(笑)。マリアージュとしては、非常に発見が多く、洗練された鮒ずしの飯と無有生酛、近江牛と生酛虎刻2013など、和から洋まで良く合っており、今後色々と試してみたくなるようなポテンシャルを感じました。

飲みやすいフルーティーな日本酒がマーケットに多い中で、七本鎗の酒が持つ可能性としては、毎日の食卓で飲み飽きしない酒としてとての存在、そして酒自体に人や風土が強く表現されているメッセージ性に、とても大きいものを感じました。個人的には、口に含んで飲み込んだ時の、純然たるお米の味わいの質実剛健さや品の良さを演出する伸びのある酸味が全ての作品に感じられたことが印象的でした。またの機会を楽しみにしております。ご協力いただいたヴァンパッシオンの皆様、冨田さん、冨田酒造の皆様、どうもありがとうございました!